サーフボードに取り付けるフィンは何のため?

サーフボードのフィンは、単なるパーツではなく、いわば「水中の舵」として極めて重要な役割を果たします。

人が板の上に立ち、波の力を借りて水面を滑走する際、フィンがなければボードはすぐにコントロールを失い、不安定になってしまうでしょう。

フィンは、ボードの直進安定性や回転性を決定づけるだけでなく、複雑な波の状況や、水流、海底の変化にも対応できるように設計された、ライディングの質を大きく左右する要のパーツなのです。

フィンの違いはサーフィンにどの程度影響がある?

サーフボードのフィンを変更すると、ライディングに劇的な変化が生まれます。

経験値やサーフィンスタイルによって感じ方は異なりますが、フィンを交換するだけでターンの伸び、スピード、回転性、テールの重さや粘りなど、ライディング全体のフィーリングがおよそ3割近くも変わると言われています。

これはまったく別のボードに乗っているかのような劇的な変化です。だからこそ自分の目指すライディングに合わせてフィンを選ぶことが重要になります。

フィンの種類と特徴

※フィンの種類には、グラスオンフィン(ボードに直接樹脂で固定されたフィン)という選択肢もありますが、こちらではライディングや波のコンディションに合わせて自由に取り替えられる「着脱可能なフィン(デタッチャブルフィン)」の種類について解説いたします。

シングルフィンの特徴

枚数/センター(中央)に1枚

メリット/直進安定性の良さとスピード

ライディング/ロングボードの優雅なクルージング、ボードコントロールの基礎練習

デメリット/クイックなアクションには不向き

無駄な抵抗が少なく、水の流れを妨げないため、圧倒的な直進性を発揮します。この直進性の高さが、ロングボード特有の優雅でスムーズなクルージングを可能にし、自然とスピードが出やすいのが最大の魅力です。

一見、コントロールが難しく上級者向けと思われがちですが、ボード全体を意識してターンを行うため、サーフボードをコントロールするための基礎練習にも非常に適しています。

主にロングボードでの使用が主流ですが、ミッドレングスボードでルース(緩い)でクラシックな乗り味を楽しむスタイルも人気があります。

ツインフィンの特徴

枚数/サイドに2枚(センターフィンなし)

メリット/圧倒的なスピード、ルースで回転性の高いライディング

ライディング/ロングボードの優雅なクルージング、ボードコントロールの基礎練習

デメリット/直進安定性が低く、縦へのアプローチはやや不向き

センターフィンによる水の抵抗がないため、フィンセッティングの中では最もスピードが出やすいのが特徴です。特にパワーのない小さな波や、ゆっくりした波でも安定的にスピードを保ち、グライド感が楽しめます。

反面、ボードの中心を安定させるセンターフィンがないため、直進安定性には欠けます。非常にルース(緩い)で回転性の高いライディングが魅力ですが、レールの切り替えやテールのコントロールには慣れが必要です。

ボードを水面に押さえつける力が弱くなるため、垂直方向への急激なアプローチ(リップアクションなど)は難しくなりますが、その独特の乗り味は多くのサーファーに愛されています。

トライフィン(スラスター)の特徴

枚数/3枚(サイドフィン2枚、センターフィン1枚)

メリット/直進性、回転性、安定性の黄金バランス

ライディング/あらゆるコンディション、ライディングに対応できる最も汎用性のあるセッティング

デメリット/ツインやクアッドに比べ、水の抵抗が増すため加速や最高速の伸びがやや低下

トライフィン、別名「スラスター」は、サイドに2枚、中央に1枚の計3枚のフィンを装着する、現代サーフィンの最もスタンダードなセッティングです。

直進性、回転性、安定性という3つの要素を高いレベルでバランスよく兼ね備えており、初心者からプロまで幅広く愛用されています。

どんな波のサイズやコンディションにも対応できる万能性が最大の魅力です。

最も一般的なセッティングであるため、市場に出回っているフィンの種類が圧倒的に豊富で、素材や形状(テンプレート)を変えることで、無限にライディングの調整が可能です。

クアッドフィンの特徴

枚数/4枚(サイドフィン2枚、後方フィン2枚)

メリット/圧倒的な加速力と回転性。特に小波やタルい波で真価を発揮。

ライディング/ルース(緩い)で軽快、速いスピードからのドライブターン

デメリット/テールのコントロールがルースになるため、トライフィンに比べて波のトップでの踏み込みや、バーティカル(垂直方向)なアクションは難しくなる傾向があります。

クワッドフィンは、サイドフィンとその後方に2枚ずつ、計4枚のフィンを装着するセッティングです。

センターフィンがないため、水の抵抗が少なく、驚くほどの加速力とスピードを生み出します。そのスピード感は、ツインフィンに近いです。

4枚のフィンがボードのエッジ(レール)付近でしっかりと水をつかむため、ツインフィンに比べて直進安定性が高く、ドライブの効いたターンが可能です。

特にパワーのない小波や、タルい(緩慢な)波で真価を発揮し、ボードを軽快に動かしたいサーファーに最適です。

ファイブフィンシステム

プラグ数/5つ(左右のサイドに2つずつ、センターに1つ)

メリット/トライフィンとクワッドフィンの両方の乗り味を楽しめるセッティング自由な組み合わせで、1本のボードで様々な波のコンディションに対応可能

デメリット/フィンボックスが多い分、テールが僅かに重くなる傾向があります。あとは好みによりますが、見た目が複雑、と感じる方もいます。

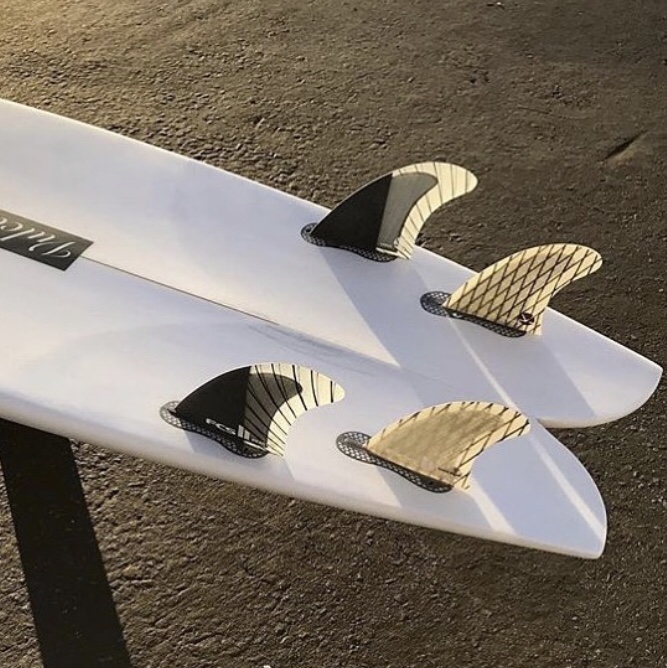

ファイブフィン(5プラグ)サーフボードとは、上図の左側のように、フィンボックスが5つ埋め込まれており、基本的にトライフィン(3枚)とクワッドフィン(4枚)の両方のセッティングを楽しめるよう設計されています。

対して右側はプラグが3つありますので、「トライフィン専用」となります。ファイブフィンシステムであれば、フィンを差し替えることで、トライフィンの安定感とクワッドフィンのスピードを、1本のボードで状況に応じて自由に使い分けることが可能というわけです。

補助としてのフィン

※着脱可能なフィンの中には、補助的な役割を担うものもあります。

スタビライザー(スタビ)

・大きなメインフィン(主にシングルフィン)のサイドに、補助的な役割として装着される小型のフィン、フィンそのものを言います。

2+1(ツープラスワン)

・フィンセッティングの形式を指す言葉です。大きなセンターフィン1本と、補助的な小さいサイドフィン(スタビライザー)2枚の計3枚のセッティングを意味します。主にロングボードやミッドレングスで使われます。

トレーラーフィン(トレーラー)

・特にツインフィンの後方に、抵抗とホールド性を加えるために装着される小型のフィン。役割もスタビライザーとほぼ同じですので、スタビライザーと呼ぶこともあります。また、クワッドフィン(4枚)における後方の2枚のフィンもトレーラーフィンと解釈することもあります。

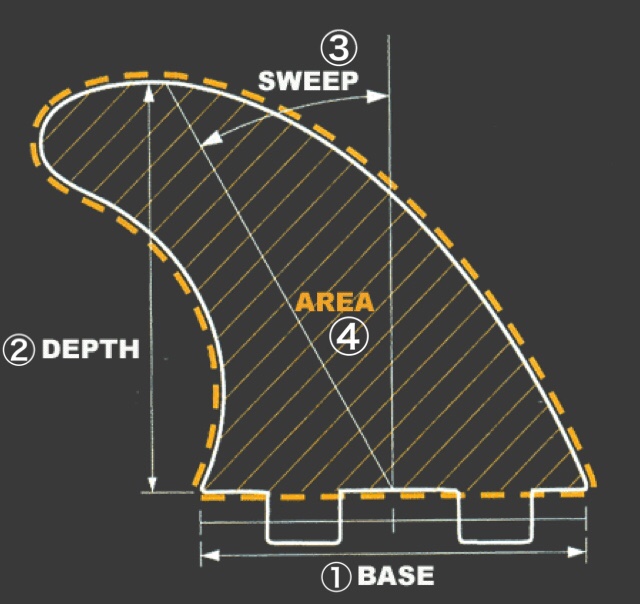

フィンの各部位名称

フィンを選ぶ際に知っておきたい、ライディングに直結する各部の名称とその役割を解説します。

①BASE(ベース)

サーフボードに接する、フィンの底辺の横幅を指します。幅が広いほど直進安定性が高まり、ドライブ(推進力)を生みます。

②DEPTH(デプス)

ベースを底辺とした時の、フィンの最も高い位置までの長さ(高さ)を指します。深いほどホールド性が増し、ターン時の安定性が高くなります。

③SWEEP(スイープ)

フィンの輪郭がどれだけ後方へカーブしているかを示す角度です。角度が大きい(寝ている)ほどターンが長く、大きくなり、角度が小さい(立っている)ほどクイックで機敏なターンが可能になります。

④AREA(エリア)

フィン全体の表面積を指します。面積が広いほどホールド力と安定性が増し、狭いほどルース(緩い)で軽快な乗り味になります。

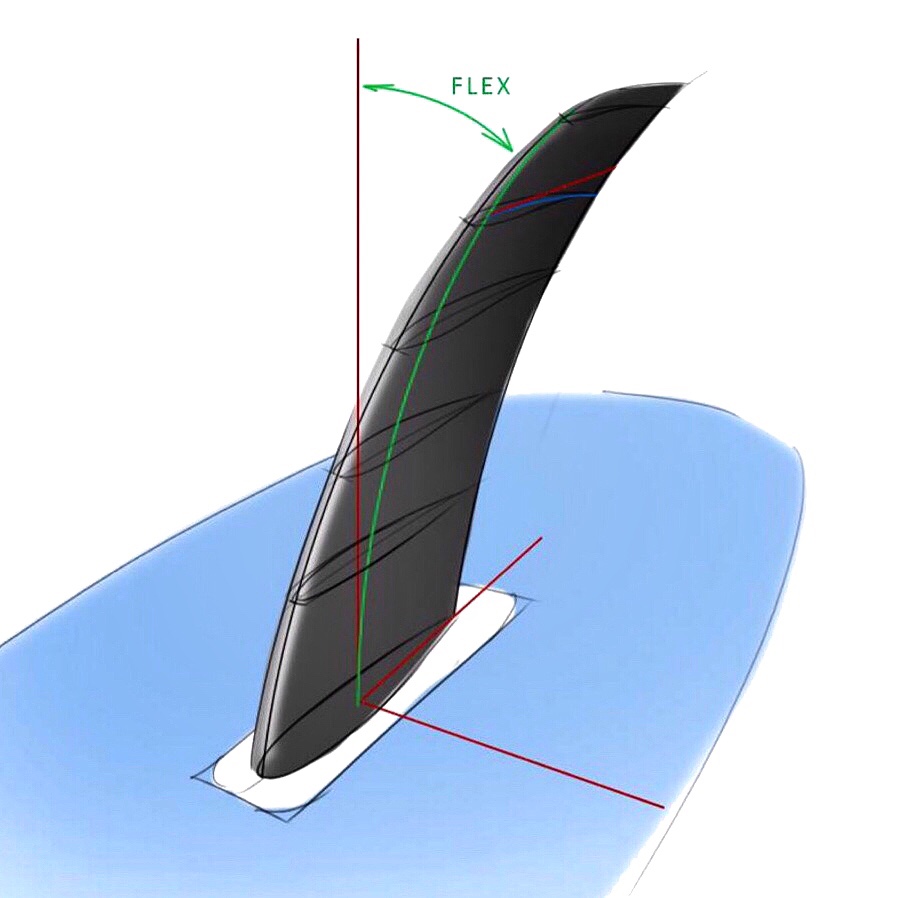

フィンのしなり(フレックス性)について

フィンのFLEX(フレックス)とは、フィンが水圧を受けた際に「しなる度合い(曲がりやすさ)」を指します。このしなりの性質が、フィンの素材や構造によって決まり、ライディングのフィーリングに大きく影響します。

柔らかいフィン(フレックス性が高い)

| 特徴 | ライディングへの影響 | 適したコンディション |

| しなりが大きい | フィンの曲がりが柔らかいため、ターン時にしなりを貯めてリリースする(開放する)動きが加わり、ドライブの効いた伸びのあるターンをしやすい。 | パワーの無い小波や、ゆっくりとしたブレイク。しなりがボードを加速させる補助となります。 |

| デメリット | ターン時のレスポンスが緩慢になるため、クイックで機敏なターンはやや難しくなる。 |

硬いフィン(フレックス性が低い)

| 特徴 | ライディングへの影響 | 適したコンディション |

| しなりが小さい | フィンの曲がりが硬いため、ボードの動きに対して即座に水流を捉え、**ホールド力(安定感)や駆動力(推進力)**が増します。 | パワーのある速い波や、掘れた波。硬さが波の強力な水圧に負けず、ボードを安定させます。 |

| デメリット | しなりがない分、ドライブを効かせた伸びのあるターン(弧を描くようなターン)が難しくなり、ボードの動きがダイレクトに伝わる。 |